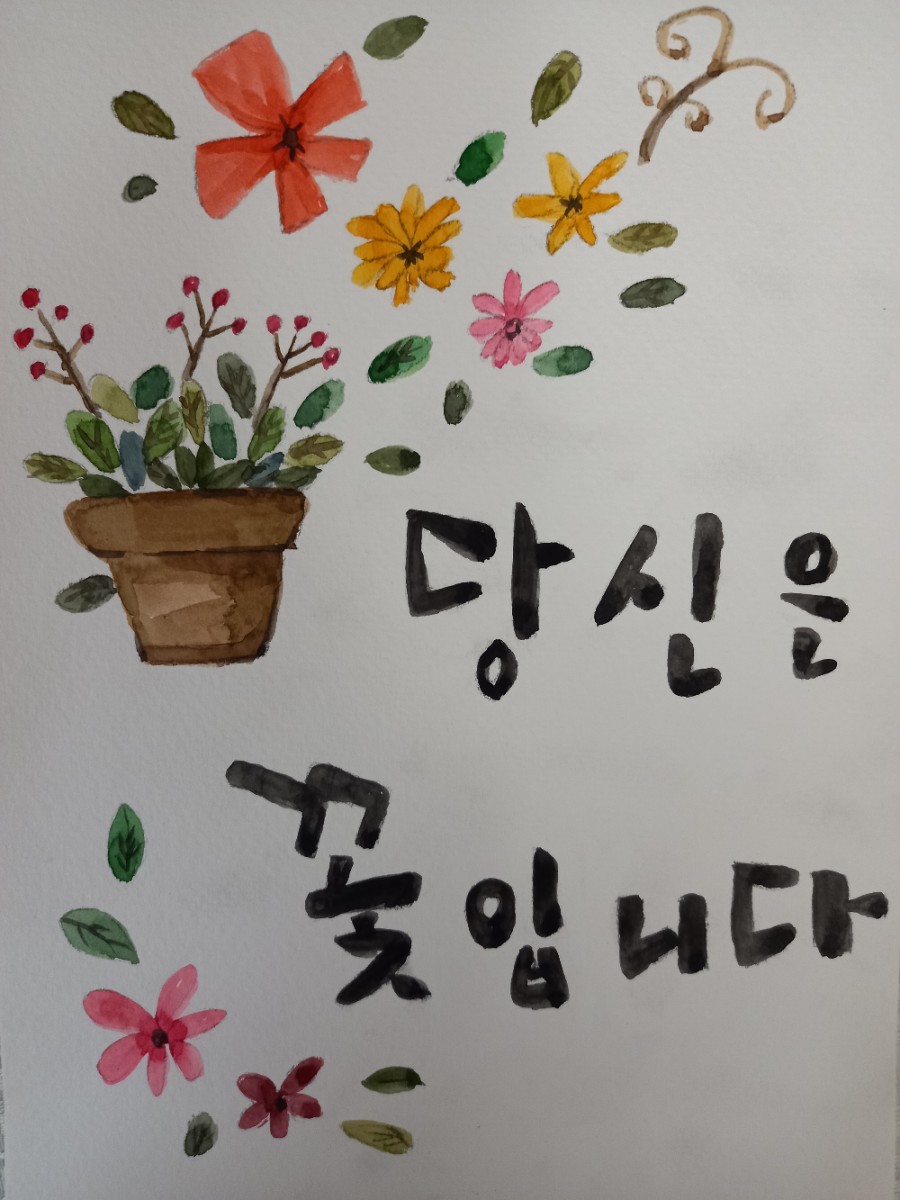

그림 : 김 정 수 해장국 끓이는 여자와 꽃 / 이 효 사람들이 잠든 새벽 해장국 끓이는 여자는 가슴에 꽃씨를 품는다 내일은 해장국집 간판 내리는 날 애꿎은 해장국만 휘휘 젓는다 옆집 가계도, 앞집 가계도 세상 사람들이 문 앞에 세워놓은 눈사람처럼 쓰러진다 희망이 다 사라진 걸까 화병 안에 환하게 웃고 있는 꽃송이 하나 뽑아 가계 앞 눈사람 가슴에 달아준다 무너지지 마 오늘 하루만 더 버텨보자 폭풍 속에 나는 새도 있잖아 가마솥에 꽃이 익는다 여자는 마지막 희망을 뚝배기에 담는다 눈물 한 방울 고명으로 떠있다